曹宠与《奇人之旅》

刘徐昌

曹宠(1928年— ),江阴市云亭街道毗山行政村中庄村人,九三学社社员,中共党员。1947年毕业于江阴县南菁高中,后就读于上海中国新闻专科学校。1949年上海解放,进入华东新闻学院讲习班学习,8月参军,并继续学习至10月结业。在中国人民解放军第廿六军政治部“战旗报社”任见习记者,后改任摄影记者。1950年11月随军入朝参加抗美援朝战争。曾在二次战役、四次战役、五次战役、平金淮阻击等战役的战场采访,在国内报纸、画报及图片社刊发战地新闻照片百余幅。在朝鲜前线曾经三次立功,其中两次二等功。他拿着特殊的武器——照相机,为英雄战士拍照,为中朝友谊留影,为战争与和平作证。他冒着漫天飞雪,零下40度的奇寒,忍饥挨饿抢摄了一幅幅极为珍贵的照片;他以血泪浸染的图片与文字,展示了我志愿军将士抗击敌人的英雄气概。1956年4月,转业复旦大学新闻系工作。1960年,调复旦大学图书馆工作,历任报刊部、采访部主任等职。1986年被评为副研究员,1987年离休。离休后还继续工作,1988年创办了“九三复旦复新进修学校”,并任校长。参与《上海高校图书馆情报工作研究》的创刊工作,任编辑。同时兼任上海市《图书馆杂志》编委。曹宠先生曾与人合编、合著了《旅途摄影》、《异国风情录》;2005年出版了他自己的著作《浴血朝鲜》。

《奇人之旅》是曹宠先生与冰夫先生(冰夫原名王沄,南京江宁人。中国作家协会会员,中国电影家协会会员,上海市作协第四、第五届理事,诗歌委员会主任)合作写作的电影文学剧本,原名为《徐霞客外传》,发表于1991年《电影新作》第6期,1992年与《航海家罗曼史》(题材为郑和下西洋)、《诗痴》(李清照史事)合编为《海山之恋》时改为了《奇人之旅》。冰夫是曹宠的老战友,青年时代同赴朝鲜战场,同卧一条战壕,患难与共,生死之交,所以他俩合作完全是志趣相投,相得益彰之事。冰夫说:“他(曹宠)是江阴人,对故乡先贤徐霞客无限崇拜。正是在他的鼓励下才有《奇人之旅》的诞生。”(冰夫《海山之恋·跋》)

《奇人之旅》写于1980年,写作的动因是为了响应时任中共中央总书记胡耀邦同志的号召。“胡耀邦同志曾提出文学艺术应该写中华民族的光辉历史来激励人民奋发图强、建设祖国,他并且举出一系列杰出人物的名单。于是他们就跃跃欲试,作为徐霞客故里的江阴人曹宠,在众多的历史中自然而然地选择了徐霞客。(冰夫:《海山之恋·跋》)他们认为徐霞客“是我们敬仰和崇拜的人物”,并且“有着执着的追求,在人生道路上尝尽艰辛,最终取得了名垂青史的大成功。从他们身上,可以看出我们中华民族的伟大精神,光照人类,昭示世界。”(冰夫:《海山之恋·跋》)也就是说,他们为徐霞客的精神而感动,从而宣扬徐霞客,发扬他的伟大精神。

《奇人之旅》反映了两大主题,一是对东林党人的敬仰与支持,二是对祖国大好河山及金沙江的实地考察,以及《游记》、《江源考》的写作。对于第一个主题作者塑造了“周舜常”这一艺术形象,周舜常是东林党人,他坚决反对魏忠贤,先为宦党所罢官在家,然后,宦党又派锦衣卫到苏州周府去逮捕也,并押送进京。有这样一个镜头,“官校:‘周舜常,你攻讦魏公,非议朝廷,罪通东林,奉谕查抄。’锦衣卫置刑具锁周舜常。徐霞客上前搀扶舜常,被锦衣卫用铁枷砸在头上,鲜血直流。”这一镜头明确表现了周舜常与魏珰的斗争精神,同时也表现了徐对周的坚决支持,与魏党斗争的大无畏精神。因为当时的时代背景是魏忠贤气焰嚣张,炙手可热,谁敢反对他就要追杀谁,在这样的背景下,徐霞客竟敢在锦衣卫面前去“搀扶”他,即使头破血流也毫不在乎,这完全是作者为表现徐霞客反魏党的有意设计。在这主题下,作者还塑然了另一形象,即周舜常之孤女“何姑”,何姑原名周竹茵,知书达理,后周府满门抄斩,流落人间,为一梢公收养而改名,因原先徐在周家而认识,后在船家偶然相遇而收留她,何姑由感激而爱慕,最后成为徐小妾。最终罗氏乘徐霞客在外与族长徐有勉一起。将她孕而逐出徐家,后生有一子。总之徐霞客与何姑的凄美故事,作者都是将它放置于支持周舜常,进而支持东林党人这一大背景下而展开的。

在表现徐霞客支持东林党人这一精神品质时,作者还较为详细地描写了他与好友黄道周的交往。重点通过两个镜头表现他俩的交往。一是千里迢迢赶赴章浦,在墓庐中拜访黄道周,二是黄道周上京路过苏、锡、常、镇,徐霞客策马飞追黄道周。

第二个主题,是徐霞客一身最伟大的学术成果,作者对这一主题始终紧抓不松。对《徐霞客游记》,作者抓了其中最典型、最具代表性的《江源考》。在《游记》的考察与写作方面,作者具体设计了他不惧艰辛上探雁宕山的镜头。探雁宕山来至断崖旁,同去的家人劝他改道走,“徐霞客笑笑说:‘路是人走出来的,这里没有路,我们动手开,我们走过了,这里也就有路了。’徐霞客和家人解开裹足布连接起来,拴在一株马尾松上,徐霞客牵着布条。慢慢垂下石崖,登上巨石、布条被利石磨断,徐霞客猛地坠落下来……往下坠落的徐霞客被如茶杯口粗的古藤伴住,落在绝壁的盘松上。他头戴的远游冠向万丈深渊飘落下去。”后在夜晚“偎依在篝火边的岩石上默默地写着日记。”徐霞客一生出游,其登高峰,下绝壁,钻溶洞,跨江河,过瀑布的经历难以计数,其辛苦,不堪尽述,曹宠先生抓取典型,详细描写,将徐霞客的事迹,精神运用艺术手法,尽情地展现在观众眼前。

在表现徐霞客《江源考》这一主题时,首先通过与静闻的问答来表现他的决心。“徐霞客:‘我在想,长江祖祖辈辈从家门前流过,我们竟不知它真正的源头在哪里,这难道不是一种羞耻吗?我生平夙愿,不探江源,死不瞑目!’”这段话同时表明徐霞客探江源的目的,不仅是为了国家,也是为了家乡,因为长江就从江阴流过,作为世代长江边为家的他完全有责任探明它的真正的源头在哪里。同时也表明了他誓死探源的坚定决心。最后作者运用了“白描”手法安排了一组镜头:金沙江岸的群山峡谷,徐霞客攀登险峰的身影在云雾里时隐时现,又跟着彝族猎人涉过深涧,跟着傈傈族樵夫行走在独木桥上,站在峭崖之巅,遥望山涧汩汩细流,汇入九溪。“旭日初升,徐霞客坐在山巅巨石旁书写《江源考》,镜头摇过群山,大江,徐霞客壮美的剪影。”作者以旭日朝霞,奔腾群山,茫茫大江来衬托徐霞客,以此来祝贺徐霞客《江源考》事业的成功,赞颂他事业的伟大。

至于还有一些重要的史实,诸如湘江遇盗,深山遇虎,负骨鸡足、木府结友、拜访陈继儒、相会唐大来等,作者都或详或略,或前或后一一巧妙设计、安排于电影剧本中,以此来丰富徐霞客的形象,并且使“徐霞客”生动、灵活,打动观众。

《奇人之旅》的结构,作者另有一番精心的构思与设计。第一个镜头,即开幕:“富春江上。碧流如玉的富春江。一叶扁舟宛如轻盈的白鸥展翅飞来。徐霞客站立船首,深情地注视着江岸的秋色,江枫似火,翠竹稀疏,三两茅屋,横陈江岸。”这江岸上的“红枫”、“翠竹”、“茅屋”秋色很美,且富有诗意,在这优美环境的烘托中,徐霞客以站立船首的姿势出现在银幕之上,这种启幕方式给观众印象深刻。从写作的角度看,真是“开门见山”主题突出而鲜明。闭幕的镜头是,“翠竹掩映的河上。小船在河面上飞快地行驶。河岸上垂柳依依,桃花嫣红,桑林新绿,徐霞客和何姑坐在船头……远处桃林里传来一两声鹧鸪的啼叫。小船在竹影摇曳如鸥鸟飞驶。”开幕是“秋色”,闭幕是“春光”;“垂柳”、“桃花”、“桑林”“鹧鸪”尽显江南春光无限,前是“扁舟宛如白鸥展翅飞来”,后是“小船如鸥鸟飞驶”,小船、白鸥首尾呼应,给人“有始有终”之印象,这样的开幕、闭幕的设计着实精妙!

《奇人之旅》中,作者还借人物之口对徐霞客作了客观评价,而对徐霞客某种思想,则由“徐霞客”自己直接表达出来。“黄道周:‘振之先生道骨仙才,文章品尚,皆为人表。他不恋功名,不试科举,五岳三山,足迹踏遍,真是古今第一奇人!’‘振之是大手笔,他不事雕饰,不露痕迹,乃是真文字、奇文字,后世将永传不泯呀!’”以上评论皆是作者的真智灼见,因不是论文可以长篇大论地从头到尾地议论一番,这里借了“黄道周”这一人物以抒作者胸中之见识,这种“借口”比自己议论更令人信服。电影是“立着”的人物,此时此景,更能感动人,或许这就电影文学艺术形象更有活力的明证吧!

关于人们常常论述的话题徐霞客不事科举而寄情山水的事情时,作者在“周舜常”与“徐霞客”的问答之问将自己的观点表现得明明白白。周舜常:“振之贤侄,听说你愤世事之混浊,撇下满腹文章不去应试,而寄情名山胜水,可是真的?”徐霞客:“是的,我秉承母训,万里出游,为的是探清山川面目,补漏前人地舆量图的差错,做一点有实用的事。”周舜常:“好!这也是有功社稷、造福人民的事情。”由此可知作者认为徐霞客不事科举是“愤世事事混浊”,为国为民“做一点有实用的事”。是的,回顾历史,明朝后期,政治黑暗,与其沽名钓誉,尸位素餐,怎如做一点实事,功社稷而福人民,传后世而光照千秋呢?

《奇人之旅》的创作态度是严肃认真的。因为此作品是历史题材的电影文学作品,所以就有一个如何正确处理历史与艺术关系的问题。历史必须讲求真实,文学必须开展艺术创造。在这个问题上,作者有着明确的认识。作者认为,“历史小说就其本质来说,是艺术而不是历史,但是,那种只讲艺术而不讲历史的小说,作者仅凭主观设想,随意编造,跨越了历史所不允许冲破的限制,因而即使情节曲折,故事生动,仍然给人留下不真实之感。另一方面,只讲历史而不讲艺术的作品,虽然故事细微都有依据,人物、事件都经得起历史的检验,但是作者受历史所束缚,不展开艺术创造,人物形象就会干瘪、枯燥乏味,也不受读者的欢迎。”(《海山之恋·跋》)他们追求的是历史与艺术的统一。就这种创作态度再看《奇人之旅》中创造的徐霞客与东林党人的关系,虽然一部《徐霞客游记》没有涉及,但深入研究徐霞客的有识之士都知道徐霞客与黄道周之间“生死之交”的真诚关系。而黄道周就是一个与魏珰作坚决斗争的斗士。据《明史·黄道周传》载:“魏忠贤用事,道周拂衣归”,作为翰林学士的黄道周,因魏忠贤当权;胡作非为时,就愤然辞职回家。徐与黄的交往就表明了徐对黄正义精神的敬仰。东林党人从万历三十二年(1604)至明朝覆亡(1644),共经历40年时间,东林党起,徐19岁,吴中地区正是东林党人活动的中心地带,作为振奇士的徐霞客对东林党人的事迹,精神不可能不闻不问,因为东林精神就是爱国、正义。关于徐与东林人的交往,丁文江《徐霞客先生年谱》中也有记载:“天启六年,高(即高攀龙)与先生往来事迹,仅有题《秋圃晨机图》一诗。缪文贞(缪昌其)与先生同邑,先生长子(徐屺)妇,即文贞孙女(昌其次子纯白之女)。陈函辉为先生作墓志铭,亦云。先生生平至交,若眉公(陈继儒),明卿(陈仁锡)、西溪(缪昌期)诸君子,皆先书玉楼。则先生与文贞交谊当不亚于二陈。”由此可知徐霞客与东林党人的交谊非常深厚的。所以文中创造了徐霞客与东林党人周舜常的主题也完全是情理之中的事情。而且创造徐与东林党人之事,其实也歌颂了徐的另一种精神——爱国、正义。从周舜常的有关故事情节看,“周舜常”的原型就是东林“后七君子”之中的周顺昌(还有六位是缪昌其、李应升、高攀龙、黄尊素、周起元、周宗建)周顺昌是吴县人,历任吏部郎中,清高操守,一尘不染,请假归家后,坚决与魏珰作斗争。后与周起元一起从家中被锦衣卫逮捕进京,最后惨死狱中。如前述,周舜常家中被逮,徐霞客血溅额头,就是为了表明徐骨子中的东林气节,笔墨简练不多加渲染,不任意拔高,恰到好处。至于何姑孕而被逐,也有李介之母周氏之影子。

在剧本创作过程中,他们还得到上海史学理事、复旦大学历史地理研究室吴应寿教授和上海古籍出版社魏同贤社长,以及复旦大学图书馆诸同志给予的热情帮助和悉心指导。吴应寿教授与褚绍唐先生是1980年版、由上海古籍出版社出版的《徐霞客游记》的整理者与校点者。从该书出版的时间看,吴教授刚完成此书的整理、校点工作,对徐霞客及其《游记》是深有研究的。吴教授的帮助与指导,对《奇人之旅》创作中史实与艺术关系的把控,其协助作用一定是非常大的。综上所述,《奇人之旅》可称得上是一部真正的历史题材的电影文艺作品!

徐学发展至今可谓是内容丰富,有研究团队,论文、期刊、名人题字等等,其中还有一种徐学文艺,即诗歌、散文、戏曲、小说、影视、雕塑、摄影等。徐学文艺的加入,使徐学文化变得更加多姿多彩。而电影文学《奇人之旅》的创作,则开了徐学文艺之先河,这就是《奇人之旅》在宣扬徐霞客精神的一大亮点!

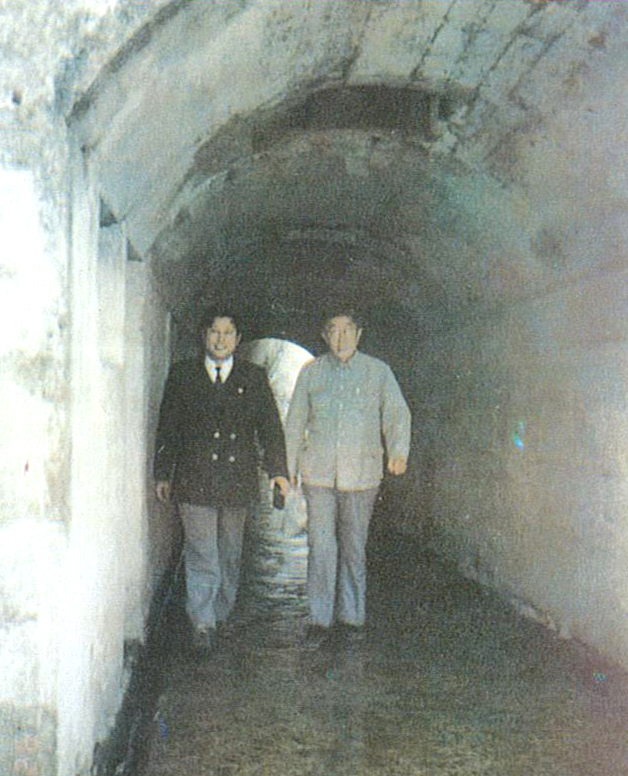

江阴要塞之黄山炮台,作者(右)在二十世纪九十年代初和江阴市博物馆唐馆长在炮台的坑道中。