《原拓晴山堂石刻贴本叙略》考析

黄 迈 刘徐昌

晴山堂石刻自元至明垂三百余年,几集明代文化菁英之诗书,历来为文人所重,清末无锡人胡雨人称之:“实我中华民族之荣光,其文采风流亦允宜寿世勿替也。”近代以来刻印影本时有面世,这对发扬光大石刻文化以及徐学文化无疑是件大好事。不过,相比之下,由于某些原因其拓片、拓本就少得多了。由此可见原拓本就尤显珍贵了。而与拓本的相关文字记载对石刻文化、以及徐学文化的研究就更具文化价值了。近闻友人收藏一本《原拓晴山堂石刻贴本法帖》甚为欣喜,几经观赏拜读,且经反复揣摩,感觉极有深意,整理成文,公之于世。

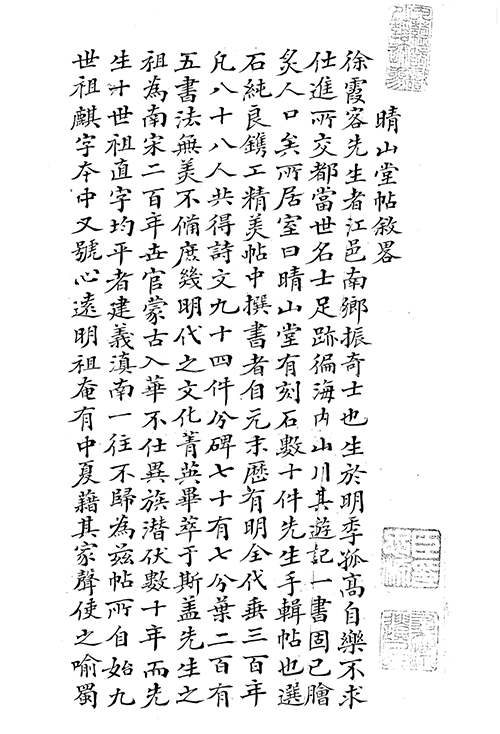

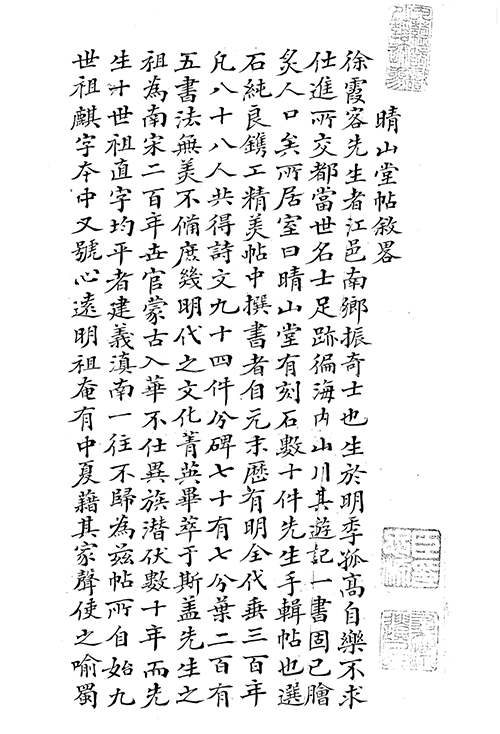

该法帖确实是原拓本,其印拓的痕迹曾经百年,仍可辨认,其拓印时的凹凸印痕还有一些残留。所谓“拓贴本”,它是将一叶叶拓片粘贴在旧的线装本书上的,两叶连贴而相连,所以我称之为《原拓晴山堂石刻贴本法帖》(简称为《原拓贴本》)。全本仅有两册,为第一、第二册,只有原石刻自开头篇杨维桢诗《题倪云林绘<本中书室图与云林子赋>》至石刻中间,缺中间至末尾。由此可见全本共有四册,而缺其第三、四两册。其拓工甚为精美、不仅字迹清晰至笔锋、四周很细的白色框线亦清晰可见。《原拓贴本》虽为残本,但开首有叙文一篇——《晴山堂帖叙略》(简称为《原拓贴本叙略》),有此一文,对研究本“贴本”以及整个晴山堂石刻就具有极大的研究价值。叙文的作者是奚忠源,其文末署名:“后学奚忠源绍旉甫识,时年六十有三。”这一款识表明奚忠源字绍旉(敷),因为“甫”就是常附缀于表字后,表示前面的就是自己的字。该叙文首尾共有五枚章。题目下方盖有“臣忠源印”,篆书阴文。其下亦有一枚闲章“桑清遗民”,篆书阳文。题目上方一闲章:“内蕴诗识,外韬跡象。”亦为篆书阳文。全文均为工楷书写,且为真迹,从印章及书法看出这是奚忠源先生亲笔所为。有人可能有伪冒之疑,从书写时间(具体时间后文详述)及作者及书法体格看,其为伪造不可能,因为经江阴较有书法造诣者辨识此书法体格与现《晴山堂法帖·晴山堂帖叙略》(简称为《法帖叙》)的书法体格是一样的。

那末,此拓本拓于何时?又怎么会拓印下来的呢?叙言中有明确记载:“民初,锡邑胡雨人先生景慕志行,发起拓帖之举。”此条记载说明,该拓本起于民国初年,由无锡 胡雨人先生因敬慕霞客公的崇高志向及壮举,而发起了拓帖之举。“民初”虽然是约数,但它一定是在民国十年之前吧。具体年份可以从胡雨人《晴山堂法帖·旧跋(二)》(见《晴山堂法帖(石刻宣纸线装本)》2017年5月版,简称《宣纸本》附录一)其跋文记曰“中华民国七年(1918)一月一日”,既然奚忠源此贴与胡一起拓印,且写明为“民初”,可知奚这本拓本也就是“民国七年(1918)”无疑了,而且至今适逢百年。

奚忠源、胡雨人何许人也?俩人又有什么关系?怎么会发起拓印法帖之举的呢?奚忠源,马镇北渚人,据《博瀦奚氏宗谱·绍敷先生传》载“先生生于前清同治十三年(1874)十月三十日,卒于民国二十七年(1938)十月二十五日”。而《宣纸本》将其定为“明”朝人(见该书《目录》)这实在是个大错误,两者时间相差了400多年。奚忠源“弱冠补博士弟子员”,意为19岁时(1892)就考中秀才,光绪丙年(1906)年,考取优贡生,廷试一等,以知县用分发安徽(《绍敷先生传》)。等到正式任命他为山东颍上县知县时,发生了辛亥革命,他就没有赴任。他在为“流黄陈氏”族人写传记时自署名为“七等嘉禾章,安徽候补知事,清优贡生奚忠源撰”,由此可以理解其印章内容自称为“臣忠源”的含义了。1938年12月日寇侵华,生灵涂炭,忧民生之艰难,愤日寇之残暴,最后含恨而逝。

胡雨人原名尔霖,以字行。据《百年无锡名人图谱》载,他是无锡堰桥村前人,生于同治六年(1867),逝世于民国十七年(1928),《宣纸本》称他逝世于1982年(见卷六第427页),这又是一个大错误,照此推算胡雨人活了116岁,那时代哪有这种可能的事?胡雨人23岁时(光绪十五年,1889)考中无锡县秀才,光绪二十四年(1898)考入上海南洋公学师范科,光绪二十八年(1902)留学日本弘文学院师范科,并参加了兴中会,回国后,宣统元年(1909)应聘任北京女子师范学堂教务长,民国元年(1912)出任江阴南菁中学校长。他比奚忠源大7岁,都是秀才出身,比奚忠源早3年考中秀才。当时凡考秀才者必经江苏学政在江阴学政衙署举行的院试。所以胡、奚两人几乎可称为“同学”,都是文化人。再则堰桥村前到北渚不过七八里路,到徐霞客故乡南阳岐不过三四里路,只要跨过一座青龙桥或义仁桥就可到南阳岐。所以他俩是相从甚密的好友,一起发起拓印晴山堂石刻,抢救石刻文化是完全可以理解的。

这里有一问题:拓片拓于民国七年(1928),而奚忠源“叙略”署为“六十有三”,即1936年。为什么拓印石刻与写叙略不是同一时间呢?这个问题可以这样理解,即石刻拓印后没有及时整理,直到1935年底整理成册后,奚老先生才写作叙略,使之成为一部(四册)较为完美的石刻拓本。另,据说现为江阴刊印的《晴山堂法帖》母本,也是当初的拓片形式而成为文物。由此可推知,奚老先生民国七年(1928)拓印后没有及时整理粘贴而成散页状态,也是常事及可以理解的。

还要说明的是《原拓贴本》所拓印时间比现在嵌砌在晴山堂墙壁的时间肯定要早。因为笔者将《原拓贴本》与晴山堂墙壁的真实石刻相比较、考证,发现墙壁上的石刻有一叶已有断裂痕迹,而《原拓贴本》中此断裂页却是完好无损。由此可知,这断裂的时间一定是在拓印之后,其原因或许是拓印之后没有及时保存好而被“牧竖敲剥”,或在石刻上墙时不小心失手而断裂。从“完好无损”这一点看,《原拓贴本》的文化价值就更加可贵了。历来文人对石刻拓本的追求,无不以“完美”为准,即使是同一石刻所拓,只要是一张拓本比另一张拓本“完美”,哪怕是缺一字、或缺一笔,那么,这缺一字或缺一笔的拓本其价值就远不如那张(份)“完美”的拓本了。而且奚忠源还说:“然而拓数月,成帖无多。”也就是说,当时他与胡雨人一起拓印这部石刻,花了几个月的时间,而且拓得完美的很少很少。由此更可以说明此部拓本的可贵性了。

那么,奚忠源《原拓贴本叙略》中提供了哪些信息可供后人研究呢?首先是晴山堂石刻在民国七年(1918)时的真实状况,它们被乱堆在徐家祠堂的屋檐下。“是堂也,久已就毁,碑石乱叠宗祠檐下。”(《原拓贴本叙略》)“是堂”,指徐霞客早年的晴山堂,这些碑石原在堂内,堂“久已就毁”,就“乱叠宗祠檐下”。这条信息胡雨人的《旧跋》(见中央文献出版社2006年版《晴山堂法帖》第437页)中也有记载:“堂已久毁,碑石移其宗祠,乱叠风檐下,断碎日多。”由此可知,《原拓贴本叙略》中的记载是真实的,胡雨人的《旧跋》甚至还说:“不幸先生后嗣惨遭明亡浩劫,陵夷以至于今,莫之能保护也。”也就是说徐家经明亡后世道之乱、徐家奴变后,自此徐家衰落(陵夷,衰落)到如今,而徐氏后人没有能好好保护。至于有人说它们后来存放于宗祠的木架上,那也是民国七年以后的事了。

其次是,石刻的书法作者人数及其数量:“凡八十八人,共得诗文九十四件,分碑七十有七,分叶二百有五。”这一记载在《晴山堂帖叙略》中也是这样记载的。那么,“晴山堂石刻”原来是不是就是这么些人、这么多石刻呢?不是,原来比现在还要多。《原拓贴本叙略》中除了以上记载外,还有这样的记载:“中有数碑失去,几经搜罗始无,缺焉!”由此可知到民国七年时,石刻已失去了几块,他们到处搜寻,也没有找到。关于晴山堂石刻的数量问题,唐汉章先生也曾论及,他在《拓展晴山堂碑刻文化刍议》(见《徐学研究》总第35期)一文中说:“通碑遗失,那么‘晴山堂石刻’原有总数就真不止77通,这就要徐学界同仁继续深入挖掘。”唐先生还提及近年来,发现徐霞客外地好友当初也撰诗为徐母祝寿,如“嘉定四先生”的娄坚有诗《寿徐母七十》,还有“浙江嘉兴名贤李日华《题徐振之母〈秋圃晨机图册〉》等”。从徐霞客当时的情况看,好朋友有贺诗必定将其刻诸于石,而这些诗文在现今的“晴山堂石刻”中已无影踪,这与奚忠源《原拓贴本叙略》中所说的“中有数碑失去……缺焉!”完全符合。至于有人说缺了“原初三分之一”之说,那也是不正确的。因为奚忠源先生写得明白:“数碑”,“数碑”那有几十块(三分之一)呢?

还要顺便说明的是,当时“乱叠宗祠檐下”的这些石刻,怎么会编排有序且成目录的呢?胡雨人的《旧跋》中说:“余既为是帖编目。”而奚忠源的《原拓贴本叙略》中也说:“并以紊乱失次,为之重编目录,籍便检查。”两人都说到了“为之重编目录”,而且奚的记载更为详细具体,先是说明石刻原来的情况:“紊乱失次”;后又说明编目的原因“籍便检查”,也就是便于后人查索,由此看来,这份目录的编定是两人共同成事的。

信息之三是,说明了粘贴成帖的目的:“及今拓而藏之,不但保存文献于将来,而朝夕观摩,恍然想见奇士之丰采,并与帖中秉笔诸君子晤对一堂也,不也快哉?”其目的首先是“保存文献于将来”。因为石刻今后的命运究竟如何?奚先生不得而知,民国期间兵荒马乱,不仅有“牧竖敲剥”、“牛羊砺角”、“户圈填湮”之虞,更为可虑的是“兵燹频仍”,“付诸秦劫”,一旦遭遇战争,或许会毁灭;今天能拓印成帖,假如原物被毁,或许也可保存其“真容”到永远。其二是对霞客公崇敬,拓印成帖后,时而翻阅,睹物思人,恍然就可见奇士霞客公丰采依旧,这不是表示对霞客无限的敬仰之情么?其三是与帖中秉笔的古代文化大家,就有关文化艺术诸问题进行研讨学习,也就可更好地保护古人珍宝,并向他们好好学习。

最后还要说明的是《原拓贴本叙略》与《晴山堂法帖叙略》的关系。两篇叙文出自同一个人,且写于同一年1936年即“六十有三”,而且徐念增将叙文刊刻时间为民国二十五丙子(1936)春月,由此可知两文均写于1936年春月。尽管都是1936年春月,但从叙文内容看,两文仍有先后之别,可以肯定,《原拓贴本叙略》写于前,而《法帖叙》写于后。因为《原拓贴本叙略》的内容比《法帖叙》的内容更为详尽,《原拓贴本叙略》中有些内容为《法帖叙》所无。而《法帖叙》中的内容比《原拓贴本叙略》更为精炼,如《原拓贴本叙略》中没有“亦即此帖中所自始也,七世颐,字一庵,六世元献,字尚贤;五世经,字西坞”这段文字。而《法帖叙》却缺了上文的“晤对一堂”的一段文字。因为同是叙文,而两文的功用不同,一是私藏本,只供自己翻阅,一是勒石上墙,公诸于世,此段文字,就大可不必了。又如《法帖叙》中为“询(询字,查考)洵(洵,确实,诚然之意)苦心孤诣哉!”而《原拓贴本叙略》只是“洵苦心孤诣哉”这里“洵”字前加一“询”字,表述更加丰富;而《原拓贴本叙略》中少这字就显得平淡,这是奚老先生考虑《法帖叙》要公诸于世,所以撰文应更加缜密完整之意吧。诸如此类,其它还有一些文字的增删,则不再一一赘述、总之,两文确有前后之分。

综上说述,《原拓晴山堂法帖》及其叙文的发现,对今天我们研究“晴山堂石刻”确实具有一定的现实意义,值得后人加以关注,并进行深刻地研究。

(黄迈系原江阴广播电视报经理、副总编)

附件一:《原拓晴山堂石刻贴本叙略》(释文)

晴山堂帖叙略

徐霞客先生者,江邑南乡振奇士也。生于明季,孤高自乐,不求仕进。所交都当世名士,足迹遍海内山川;其《游记》一书固已脍炙人口矣。所居室曰“晴山堂”,有刻石数十件,先生手辑帖也。选石纯良,镌工精美;帖中撰书者自元末历明全代,垂三百年,凡八十八人,共得诗文九十四件,分碑七十有七。分叶二百有五。书法无美不备,庶几明代之文化菁英毕萃于斯。盖先生之祖为南宋二百年世官,蒙古入华,不仕异族,潜伏数十年,而先生十世祖直,字均平者,建义滇南,一往不归,为兹帖所自始;九世祖麟,字本中,又号心远,明祖奄有中夏,籍其家声,使之喻蜀,事蒇还朝,仍不受官。八世祖忞,字景南,复以布衣广散家财,筑梅雪轩以明志,皆有名人手笔投赠,遗传贴中,均见一斑。厥后两代于帖无征,然皆有著作名世。至先生之父有勉豫庵,志行纯洁,与王夫人之勤勉达观,尤为双嘉耦,而霞客先生之空前高行,由是胎焉,此皆可按帖而稽者也。先生继世,辑累代名贤遗迹,成此钜观,洵苦心孤诣哉。

是堂也,久已就毁,碑石乱叠宗祠檐下。民初,锡邑胡雨人先生景慕志行,发起拓帖之举。中有数碑失去,几经搜罗,始无,缺焉!并以紊乱失次,为之重编目录,籍便检查。然而拓数月,成帖无多,再后百数十年,碑石或为牛羊砺角,户圈填湮,旧拓者或缘兵燹频仍,付诸秦劫,皆不可知数也。及今拓而藏之,不但保存文献于将来,而朝夕观摩,恍然想见奇士之丰采,并与帖中秉笔诸君子晤对一堂也,不也快哉?

后学奚忠源绍旉甫识,时年六十有三。

附件二:《原拓晴山堂石刻贴本叙略》印影件(部分)

徐学小词典

振奇士:晴山堂石刻末尾奚忠源的《晴山堂帖叙略》(见吕锡生、薛仲良主编《晴山堂法帖》P410)一文中。作者称徐霞客先生为“江阴南乡振奇士也”(释文写成了“振寄士”,误)。“振奇士”的词意为“行诣卓越之人”。它与“奇人”一词的意思差异还比较大,“奇异的人,不平常的人”。

《辞源》(商务印书馆民国十九年(1930)十月版)“振奇”一词,始于《中说》一文:“或问杨雄、张衡,子曰:‘古之振奇人也,其思苦,其言艰。’”由此可见,奚忠源先生将徐霞客比作西汉宏文杨雄、张衡一类人物。杨雄、张衡之所以并称“振奇人”,因为他们“思苦”、“言艰”。“苦”的思意是“竭力,极,深刻。”如“苦留”、“苦思”。“艰”的思意是“慎重”。如《新唐书·陆贽传》:“凡将帅,必先考察行能……苦曰不足取,当艰之于初,不宜诒悔于后也。”由此可知,徐霞客之所以可与杨雄、张衡等人一起称:“振奇士”,因为他们处事深思,钻研深刻;下笔立言,慎重细心,对自己的文章负责,对历史负责,绝不是泛泛而谈。

刘徐昌供稿